Der Kieler Bürgerdialog war die erste Veranstaltung der bundesweiten Reihe "TTIP - Wir müssen reden!" der Europa-Union Deutschland. Generalsekretär Christian Moos dankte der IHK Kiel für die Einladung in ihr Haus und den zahlreichen Partnern der Reihe für ihre Unterstützung.

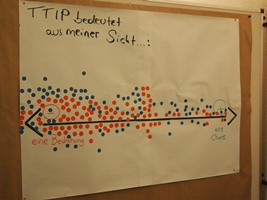

Eine Vorabumfrage unter den Gästen zeigte, dass die Mehrheit das Freihandelsabkommen eher als eine Gefahr denn als eine Chance betrachtete. Moderator Dr. Martin Lätzel fragte nach, ob es sich bei den Sorgen um einen neuen Ausdruck der „German Angst“ handele. Ein Besucher bestätigte, dass ihn eine gewisse Besorgnis umtreibe. Deshalb finde er es wichtig, dass man über das Freihandelsabkommen diskutiere und kritische Themen durchleuchte. „Verbraucherschutz darf man nicht unter den Tisch kehren“, fügte er hinzu. „Das Freihandelsabkommen betrifft uns am meisten“, sagte eine junge Teilnehmerin. Deshalb sei sie hier und wolle sich informieren.

Werner Koopmann von der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein sah vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), wie sie in Schleswig-Holstein häufig vorkommen, Vorteile durch das geplante Freihandelsabkommen. Zölle zu administrieren koste bisweilen mehr Geld als die Zölle selbst. Auch seien Prüfverfahren für die Zulassung und Zertifizierung von Produkten in den USA und in der EU oft doppelt zu durchlaufen, was sehr teuer würde. Diese Kosten, die auf die Preise der Produkte umgeschlagen würden, könnten durch ein Freihandelsabkommen zum großen Teil eingespart werden. Für manche KMUs würden die sinkenden Hürden überhaupt erst die Möglichkeit eröffnen, für den amerikanischen Markt zu produzieren. Koopmann sah nicht die Gefahr, dass die bestehenden europäischen Normen durch das Abkommen gesenkt würden, sondern vielmehr die Chance, dass künftig neue Normen gemeinsam harmonisiert und so Standards für den Weltmarkt gesetzt würden. Mit Blick auf den Investitionsschutz (IS), also die Möglichkeit für Firmen vor einem internationalen Schiedsgericht gegen einen Staat zu klagen, verwies Koopmann auf Wirtschaftsminister Gabriel, der vor Kurzem verlauten ließ, Deutschland brauche den Investitionsschutz im Freihandel mit den USA oder Kanada nicht. Wie sich ein Investitionsschutzabkommen letztlich auswirke, bliebe „Spökenkiekerei“, meinte Koopmann.

Stefan Bock von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein machte deutlich, dass seine Organisation TTIP nicht kategorisch ablehne, das Vertragswerk aber sehr kritisch sehe. Die Verbraucherzentrale teile die Meinung, dass der Investitionsschutz bei TTIP nicht nötig sei. Die größte Sorge gelte jedoch der Bewahrung des in der EU üblichen Vorsorgeprinzips. In den USA, die dem Nachsorgeprinzip folgten, seien beispielsweise nur acht Chemikalien verboten, in der EU seien es rund 1300. In der EU würden also im Vorfeld Dinge verboten, wenn die Gefahr bestünde, dass sie gesundheitsschädlich seien oder der Umwelt Schaden zufügten. Würden im Rahmen von TTIP zwischen der EU und den USA künftig die Standards einfach gegenseitig anerkannt, würde dies die Aufweichung der europäischen Standards zur Folge haben. Zudem würden dann europäische Unternehmen im Wettbewerb benachteiligt, weil die EU-Standards in einigen Bereichen höher seien als die amerikanischen. Es stünde zu befürchten, dass es so gerade nicht zu einem Wettbewerb um die besten Standards käme. Andererseits sehe die Verbraucherzentrale auch Chancen im Freihandelsabkommen. So würden durch Wettbewerb und den Abbau von Zöllen die Preise gesenkt und die Verbraucher hätten eine größere Auswahl an Produkten.

„Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass bei uns ein hohes und in den USA ein niedriges Niveau von Verbraucherschutz herrscht“, widersprach Fabian Wendenburg vom Bund der Deutschen Industrie. Es sei nicht so, dass die USA nicht auch vorsorgend reguliere. Das Thema müsse jedoch sektor- und produktspezifisch betrachtet werden. In gewissen Bereichen bestünden keine großen Unterschiede, im Chemiebereich hingegen schon. Es ginge vor allem darum, wie man bei neuen Technologien zusammenarbeiten könne, nicht bei bestehenden. Wendenburg sah das Freihandelsabkommen auch als strategisches Thema: „Die USA sind Europas wichtigster Handelspartner. Selbst die Abschaffung kleinerer Zölle, könnte zu großen Einsparungen führen.“ Wenn man sich umsehe, werde deutlich, dass die USA mit Blick auf den Handel der natürlichste und beste Partner für Europa seien. Der umfassende Ansatz des Freihandelsabkommens führe dazu, dass viele ihre Ängste auf TTIP projizieren könnten. Dabei sei es wichtig, zu verstehen, dass USA und EU in vielen Bereichen nicht zusammen kommen könnten, weil die bestehenden Systeme zu unterschiedlich seien. TTIP dürfe nicht zu einer „transatlantischen NATO“ gemacht werden, sondern müsse offen gestaltet werden, sodass es auch dem Welthandel Impulse geben könne.

Dr. Susanne Uhl von der DGB Region Nord erklärte, warum die Gewerkschaften das Freihandelsabkommen kritisch sehen. Zum einen sei die Information der Öffentlichkeit zu TTIP zu Beginn ein Kommunikationsdesaster gewesen. Zum anderen stelle sich aus Sicht der Gewerkschaften die Frage, zu welchen Bedingungen künftig produziert würde. Die Voraussetzung für den Abschluss des Freihandelsabkommens sei für den DGB, dass die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) auch in den USA anerkannt werden. Das Abkommen sei von den USA nicht ratifiziert worden, auch wenn Teile davon trotzdem umgesetzt worden seien. Der DGB wolle auch verhindern, dass sich die Arbeitsbedingungen für europäische Arbeitnehmer verschlechterten. Man müsse sich die verschiedenen Sektoren anschauen und positiv bestimmen, wie produziert werden solle.

Prof. Dr. Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft erklärte, dass das TTIP-Abkommen verglichen mit einem Globalisierungsabkommen im Rahmen der Doha-Runde nur die zweitbeste Lösung sei. Denkbar wäre daher in den Verhandlungen ein offizielles Mandat für die WTO, um Drittstaaten zu repräsentieren. Auf das bei TTIP vorgesehene Investitionsschutzabkommen möchte Langhammer nicht verzichten. Bereits heute gebe es Hunderte bilaterale Investorenschutzabkommen. Einzelne exemplarische Fälle in anderen Investitionsschutzabkommen hätten zwar für große Unruhe gesorgt. Da TTIP den Weg für andere multilaterale Abkommen ebnen könne, sollte es jedoch beibehalten und ausgebaut werden, um nicht Ländern mit niedrigerem Rechtsschutzniveau bei künftigen Abkommen eine unzureichende Vorlage zu geben. Seiner Meinung sollte das Klagerecht nur dann möglich sein, wenn ausländische Betriebe gegenüber inländischen benachteiligt würden. Wie beim bereits bestehenden Dispute Settlement sollten auch alle Dokumente online veröffentlicht werden. Schließlich müsse es eine Berufungsinstanz geben und eine vorherige Auslese unberechtigter Klagen. Langhammer hielt von amerikanischer Seite aus einen Abschluss des TTIP-Abkommens auf kürzere Sicht für ungewiss, weil die USA derzeit das weiter vorangeschrittene und in den USA weitaus umstrittenere transpazifische Abkommen (TPP) verhandelten. Gelänge es, das TTIP-Abkommen zu pluralisieren und auf andere Länder auszuweiten, wäre dies ein großer Gewinn, meinte Langhammer. Ein Scheitern des Abkommens würden seiner Einschätzung nach beide Seiten nicht zulassen. Das TTIP-Abkommen wecke z.B. im Bereich Datensicherheit begründete Ängste. Viele andere Befürchtungen halte er für übertrieben und sehe einen gehörigen Schuss Anti-Amerikanismus in der TTIP-Diskussion. Er habe die Sorge, dass die Ängste so groß seien, dass bei TTIP am Ende nur ein Null-Zollsatz-Abkommen im Industriegüterbereich herauskäme, was kein großer Wurf wäre.

Lutz Güllner von der Europäischen Kommission berichtete, dass die Debatte um TTIP nur in Deutschland und Österreich in dieser Intensität und Emotionalität geführt würde. Die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten wolle zudem den Investitionsschutz im Freihandelsabkommen belassen. Er erinnerte daran, dass Deutschland bereits 130 Investitionsschutzabkommen mit Drittstaaten abgeschlossen habe und theoretisch Firmen aus 130 Staaten die Bundesrepublik verklagen könnten. Er warnte vor dem Reflex, die Diskussion um TTIP nur als deutsche Debatte zu sehen. Zudem sei es falsch, dass US Standards immer niedriger als europäische Standards lägen. Die meisten Unterschiede beträfen nicht die Qualität. Es gebe im Bereich der Standards beispielsweise oft technische Unterschiede, die sehr teuer und zeitaufwändig seien. In manchen Bereichen würden die europäische und die amerikanische Zertifizierung sogar nach gleichen Kriterien verlaufen, da es sich um internationale Standards handele. Es gebe also Potenzial Bürokratie abzubauen, ohne die Standards zu berühren.

Güllner erinnerte daran, dass das Freihandelsabkommen ein normales demokratisches Verfahren durchlaufe. Die Kommission habe 2012 von den EU-Mitgliedstaaten den Auftrag erhalten, das Freihandelsabkommen zu verhandeln. Auch das Europäische Parlament habe die Aufnahme der Verhandlungen begrüßt. Die Kommission werde den ausgehandelten Vertragstext dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat vorlegen, die dann über die Annahme entscheiden müssten. Güllner gestand ein, dass die Kommission zunächst etwas Aufholbedarf bei der Kommunikation zu TTIP hatte. Auf der Seite der Generaldirektion Handel könnten interessierte Bürger und Akteure heute aber alle Informationen zu TTIP finden. Derzeit gebe es keine vergleichbaren Verhandlungen, zu denen mehr Informationen veröffentlicht sind als bei TTIP. Allerdings könnten auch die TTIP-Verhandlungen nicht in jedem Schritt öffentlich geführt werden, dies gelte insbesondere für die Verhandlungstexte. Man brauche eine gewisse Vertraulichkeit unter den Verhandelnden. Güllner warb für Vertrauen gegenüber der EU-Kommission und unterstrich, dass die EU auf 60 Jahre Erfahrung in Handelspolitik zurückblicke.

In der abschließenden Fishbowl-Diskussion kam das Publikum zu Wort. Wer sich in die Debatte einmischen wollte, gesellte sich zu Moderator Lätzel und den Experten auf das Podium und konnte seine Meinung äußern. Zuvor waren die Redner in ihren Statements bereits auf zahlreiche Fragen eingegangen, die Teilnehmer mit ihrer Anmeldung übermittelt hatten. Auch Themen der begleitenden Online-Diskussion bei Publixphere wurden vom Moderator aufgegriffen. Sorgen bereitete dem Publikum vor allem eine mögliche Absenkung von Standards im Lebensmittelbereich. So wurde befürchtet, dass mit dem Freihandelsabkommen Firmen wie Monsanto es noch leichter haben würden, ihre gentechnisch veränderten Pflanzen in Deutschland und Europa zu verbreiten. Das, so die Sorge, könnte zu einem höhreren Anteil von Schadstoffen in Lebensmitteln führen, weil gentechnisch veränderte Pflanzen resistenter gegenüber bestimmten Pflanzenschutzmitteln sind. Auch wurde befürchtet, dass mehr Antibiotika-belastetes Fleisch auf den europäischen Markt gelangen werde. Ein Gast merkte an, dass mit TTIP ein Gesetz für ein Land beschlossen werde, das es nicht gebe. Im Grunde wäre ein europäisch-amerikanisches Parlament von Nöten, um das Handelsabkommen demokratisch zu begleiten. Kritisch wurde die Ablehnung der Europäischen Bürgerinitiative „STOPP TTIP“ gesehen. Lutz Güllner von der Europäischen Kommission erklärte, das Instrument der Bürgerinitiative sei dazu da, Gesetzgebung in den Bereichen anzustoßen, in denen der EU-Vertrag noch nicht umgesetzt worden sei. Die Zulassung der Bürgerinitiative sei daher rechtlich nicht möglich, behauptete Güllner.

Der Landesvorsitzende der Europa-Union Schleswig-Holstein und ehemalige Europaminister Uwe Döring schloss den Abend mit einem Dank an die Diskussionsteilnehmer und Gäste. Da die Verhandlungen zu TTIP noch liefen, sei jetzt der richtige Zeitpunkt, das Thema zu diskutieren. Als überparteilicher und unabhängiger Verband freue sich die Europa-Union, eine Plattform für diese Debatte zu bieten.

Das Programm zur Veranstaltung finden Sie <link fileadmin files_eud ttip_buergerdialoge download file>hier.